有機/聚合物太陽電池是目前能實現高效率、低成本、環境友好地利用可再生能源的重要技術手段,近年來在國際上一直備受關注。與無機半導體材料相比,有機/聚合物材料來源廣泛、種類豐富,可利用化學手段對材料的光學吸收、電子能級、結晶性、電荷遷移率等性能進行精細調控。其優異的溶液加工性可以實現低成本、大規模地制備柔性大面積器件,在成本和性能方面與無機半導體太陽電池形成優勢互補,具有巨大的商業開發價值和應用前景。

全聚合物太陽電池(all-PSCs)作為有機/聚合物太陽電池領域的一個重要分支,其光敏層在成膜性、機械柔性以及長期穩定性方面獨具優勢。然而由于長期面臨微相分離結構以及電荷遷移率不理想的挑戰,目前全聚合物太陽電池的光電轉換效率仍然滯后于基于小分子電子受體的有機/聚合物太陽電池。因此,通過選擇新型光敏層組分來改善聚合物給/受體之間的相容性、優化分子排列取向、改善微相分離結構、以及提升本體電荷遷移率是推動全聚合物太陽電池繼續向前發展的重要策略。

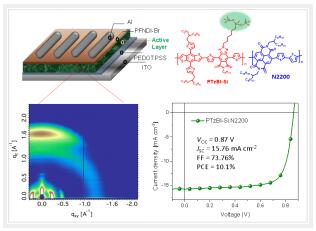

近期,華南理工大學黃飛與應磊研究團隊設計了一種新型含有硅氧烷功能側鏈的酰亞胺并苯并三唑類寬帶隙聚合物PTzBI-Si。該聚合物作為電子給體應用于全聚合物太陽電池,與傳統聚合物受體N2200匹配作為活性層,采用綠色溶劑2-甲基四氫呋喃進行溶液加工,獲得10.1%的功率轉換效率(短路電流為15.76 mA cm-2,開路電壓為0.87 V,填充因子為73.76%),是目前文獻公開報道的全聚合物太陽電池的最佳性能。

該優異性能主要得益于聚合物給體PTzBI-Si中硅氧烷功能側鏈的引入,其一方面可以提升聚合物在綠色溶劑2-甲基四氫呋喃中的溶解性;另一方面還能調節聚合物分子的排列方式,得到更多與基底平行的face-on優勢分子取向。而傳統聚合物受體N2200采用2-甲基四氫呋喃加工時也采取face-on優勢取向,同時掠射廣角X-射線散射證實在PTzBI-Si于N2200的共混膜中,兩種聚合物分子均保持其在單純膜中的優勢取向。該結果不僅可以顯著提升器件中的縱向電荷傳輸,而且給/受體相同的優勢排列取向也更有利于電荷在給/受體界面處的分離,因而獲得良好的器件短路電流和填充因子。

該研究成果不僅解決了傳統全聚合物電池光敏層相分離形貌不佳、本體電荷遷移率較低的困境,也為設計新型、高效的光敏層組分以及實現全聚合物電池的清潔生產提供了新思路。相關論文在線發表在Advanced Materials (DOI: 10.1002/adma.201703906)上。

化學慧納米材料系列產品